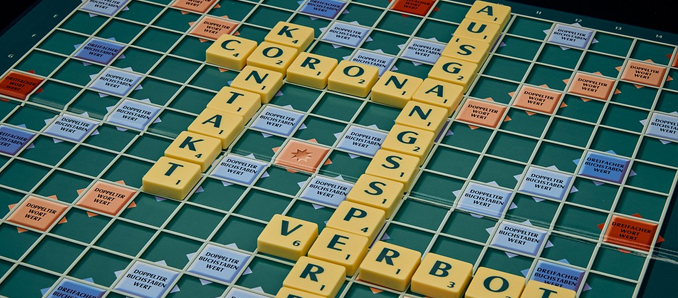

Ministerpräsident Volker Bouffier und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, haben heute den hessischen Perspektivplan für eine verantwortungsvolle Öffnung vorgestellt. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es wichtig, den Menschen eine Orientierung zu geben. Die Hessische Landesregierung hat sich intensiv mit der Frage befasst, wie eine verantwortbare Rückkehr in den gesellschaftlichen Alltag unter sorgsamer Berücksichtigung der pandemischen Lage mit nachvollziehbaren Kriterien aussehen kann.

Die tiefgreifenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung haben in den vergangenen Wochen zu einem deutlichen Rückgang des Infektionsgeschehens geführt. Erstmals seit Ende Oktober 2020 ist es gelungen, die Anzahl der Neuinfektionen deutlich zu reduzieren. Dies erlaubt uns, nach einem Durchschreiten des tiefen Tals den Weg zu Lockerungen aufzuzeigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die inzwischen verfügbaren Impfstoffe uns zwar Hoffnung geben, gleichzeitig müssen wir aber unsere ganze Aufmerksamkeit auch darauf richten, dass die bereits bekannten Mutationen des Virus SARS-Cov-2 mit ihrem erhöhten Ansteckungspotential neue Gefahren bergen. Öffnungsschritte dürfen nicht dazu führen, dass sie einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen hervorrufen und wieder rückgängig gemacht werden müssen. Notwendige Voraussetzung für eine stufenweise Rückkehr in den gesellschaftlichen Alltag sind nachvollziehbare und verbindliche Kriterien, insbesondere eine konstant niedrige Zahl an Neuinfektionen und keine drohende Überlastung des Gesundheitssystems. Ertüchtigte Nachverfolgungssysteme tragen einen wichtigen Teil zur Vermeidung eines erneuten Anstiegs der Neuinfektionen bei.

Vor diesem Hintergrund werden Öffnungsschritte unter sorgsamer Berücksichtigung der pandemischen Lage angestrebt. Diese sind aber nur umsetzbar, wenn die Bürgerinnen und Bürger weiterhin verantwortungsvoll miteinander umgehen und die jeweils geltenden Maßnahmen weiter von der gesamten Bevölkerung akzeptiert und gelebt werden. Die Bekämpfung des Virus bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jeder hat es in der Hand, mit seinem Verhalten dazu beizutragen, dass Öffnungsschritte möglich werden. Die jeweiligen Öffnungsschritte müssen sich an den Zielen einer signifikanten Absenkung des Infektionsgeschehens und einer lückenlosen Nachverfolgung der Kontakte orientieren.

7-Tage-Inzidenz

Erste Grundvoraussetzung für Lockerungen ist ein signifikantes Absenken der 7-Tage-Inzidenz Neuinfektionen pro 100.000 auf einen Wert, der eine Nachverfolgung durch die Gesundheitsbehörden ermöglicht. Dieser Wert wird bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 identifiziert. Deshalb war und ist die Orientierung an diesem Wert die Voraussetzung für erste, besonnene Lockerungen. Eine vollständige Aufhebung der derzeit geltenden Beschränkungen ab diesem Wert wäre weder sinnvoll noch war sie jemals geplant. Denn zu hoch wäre das Risiko, dass das Infektionsgeschehen erneut außer Kontrolle gerät und somit alle erreichten Erfolge zunichtegemacht würden. Hinzu kommen die neu aufgetretenen Virusmutationen, die in ihren Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen bislang wenig kalkulierbar sind.

Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung / Einführung von SORMAS

Zweitens sind die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung und die flächendeckende Einführung von SORMAS unabdingbare Öffnungsvoraussetzungen. Zu diesem Zweck wurde mit den Landkreisen und kreisfreien Städten ein Pakt für die Nachverfolgung geschlossen. Erst wenn diese Instrumente tatsächlich vorhanden sind, kann darüber nachgedacht werden, Öffnungsschritte vom status quo aus einzuleiten. A und O der Begrenzung einer Ausbreitung ist das Funktionieren dieser Instrumente. Für die Entscheidung über die einzelnen Stufen der Öffnung kommen (zusätzlich zu den genannten und neben den sonstigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen) weitere Kriterien in Betracht.

Reproduktionszahl R

Ein Kriterium ist die Reproduktionszahl R. Sie zeigt an, wie sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen im vorangegangen Zeitraum verändert hat. Sie ist damit ein wichtiger Indikator für die Funktionstüchtigkeit der aktuellen Schutzmaßnahmen. Liegt sie über 1, bedarf es stärkerer Anstrengungen, liegt sie darunter, sind wir auf einem guten Weg. Bei einem R-Wert von 0,9 beträgt die Halbierungszeit ca. einen Monat, bei 0,8 sind es nur 12 Tage und bei 0,7 sogar nur eine Woche. Bei dem R-Wert und der Verdoppelungszeit handelt es sich um keine neuen Kriterien. Zeitweise wurden sie sogar als die maßgeblichen Kriterien angesehen und zuletzt auch wieder im MPK-Beschluss vom 5. Dezember 2020 erwähnt. Aber R-Wert und Verdoppelungszeit sind Indikatoren für Veränderungen der Inzidenzwerte.

Quote der Positivtestungen

Ebenso wie der R-Wert ist die bundesweite Quote der positiven PCR-Testungen ein Indikator für ein sich ausbreitendes oder zurückgehendes Infektionsgeschehen. Hatte sie am Jahresende mit fast 16 Prozent einen Höchststand erreicht, ist sie inzwischen bereits um ca. 8 Prozentpunkte (d.h. auf ungefähr die Hälfte) gesunken. Die Entwicklung ist ggf. unter Berücksichtigung einer weiteren Zulassung der Antigen-Tests zu bewerten, weil diese voraussichtlich zu mehr Überprüfungen bereits positiver Schnelltests führen können.

Impfstatus

Im MPK-Beschluss ist weiterhin bereits im ersten Absatz eine Verknüpfung von Impfstoffkapazität und Öffnungsstrategie festgelegt, wenn es heißt: „Sobald bei entsprechender Verfügbarkeit allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann, gibt es eine Perspektive für eine Normalisierung unseres Alltags und die Rückkehr zu einem Leben ohne pandemiebedingte Einschränkungen.“ Die aktuell verfügbaren Impfstoffmengen lassen hier leider nur mittelfristig einen signifikanten Impffortschritt erwarten. Nach und nach können bei zunehmenden Impffortschritten zum Beispiel die strengen Maßnahmen zum Schutz der Alten- und Pflegeheime reduziert werden, sobald alle Bewohnerinnen und Bewohner geimpft sind und für die wenigen Nicht-Geimpften individuelle Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Aber auch schrittweise Lockerungen werden aufgrund des Impffortschritts denkbar, insbesondere, sobald die über 60-Jährigen sowie die Risikopatienten geimpft sind.

Hospitalisierungsrate

Zu berücksichtigen ist auch die Hospitalisierungsrate, d.h. der Anteil der Menschen, die aufgrund einer Infektion überhaupt (noch) der Krankenhausbehandlung bedürfen. Primäres Ziel von Beginn der Krise an war es, eine Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern und so jeder Bürgerin und jedem Bürger eine adäquate medizinische Behandlung zu gewährleisten. Eine Triage musste und muss unter allen Umständen verhindert werden. Die Auslastung der Krankenhaus- und Intensivbettenkapazität (einschließlich möglicher Reserven) sollte deshalb stets im Auge behalten werden. Der vergangene Herbst hat gezeigt, dass die Intensivbettenkapazität in kürzester Zeit an ihre Grenze kommt, wenn ein sprunghafter Anstieg der Infektionszahlen vorliegt. Sollte sich herausstellen, dass die Virusvarianten (Mutationen) wirklich gefährlicher sind, können die verfügbaren Intensivbetten schnell ausgeschöpft sein.

Testkapazitäten / Schnelltest zur Selbstanwendung

Hohe Testkapazitäten und insbesondere die Verfügbarkeit von Schnelltests zur Selbstanwendung erlauben eine verantwortungsvolle Planung von Öffnungsschritten. Vorausgesetzt ihre breite Verfügbarkeit im März 2021 wird gesichert, können die Schnell- und Selbsttests neben Kontaktbeschränkungen, Impfungen und Hygienemaßnahmen ein weiteres wirksames Instrument der Pandemiebekämpfung und einer verantwortungsvollen Öffnungsstrategie darstellen.

Mögliche Öffnungsschritte

Die Inzidenzwerte sind als wichtige Orientierungspunkte zu verstehen. Für die jeweiligen Öffnungsschritte ist jedoch eine Gesamtabwägung unter Einbeziehung der zuvor genannten Parameter vorzunehmen. Die jeweiligen Lockerungsstufen sollten in sich stimmig sein. Die Konsistenz der Maßnahmenpakete dient nicht nur ihrer Rechtssicherheit, sondern auch ihrer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz. Auch bleibt ein möglichst bundeseinheitliches Vorgehen sinnvoll. Denn es macht beispielsweise keinen Sinn, die Geschäfte in Mainz zu öffnen und in Wiesbaden nicht oder umgekehrt. Alle nachfolgenden Überlegungen sind ein Beitrag für die Überlegungen bei der nächsten MPK, können und sollen dem Ergebnis jedoch nicht vorweggreifen. Bei der Auswahl kann durchaus auf die Erfahrungen der im letzten Jahr nach dem Frühjahrslockdown erfolgten Lockerungen, aber auch die Erfahrungen anderer Länder und Modelle zurückgegriffen werden. Es bietet sich an, die im Herbst und Winter ergriffenen Verschärfungen in der umgekehrten Reihenfolge ihrer Einführung wieder schrittweise zu lockern. Weiter zu entscheiden ist, in welchem Umfang die Schutzmaßnahmen bundes- oder landesweit getroffen werden müssen und an welchen Stellen Raum für lokale oder regionale Sonderreglungen besteht. Aus Gründen der breiten Akzeptanz sowie zur Vermeidung von Ausweichbewegungen hat sich dabei die Grundlinie bewährt, Lockerungsschritte nur landesweit zu gehen, auf eingrenzbare Infektionsanstiege aber zunächst vor Ort im Rahmen der Hotspot- Strategie zu reagieren. Jeder Lockerungsschritt ist zu evaluieren und sein Einfluss auf das Infektionsgeschehen im Auge zu behalten. Steigen die Infektionszahlen erneut, sind die erfolgten Lockerungsschritte ggf. zu korrigieren. Neben den Infektionszahlen als Basiswert können signifikante Veränderungen der Reproduktionszahl sowie der bundesweiten Quote der Positivtestungen als weitere Frühwarnkriterien dienen. Vor diesem Hintergrund und unter dem Vorbehalt des Pandemiegeschehens könnte sich folgender Zeitplan für möglichst bundesweit abgestimmte Lockerungsstufen ergeben:

- Mögliche Lockerungsstufe I: ggf. im März 2021

- Mögliche Lockerungsstufe II: ggf. vor Ostern

- Mögliche Lockerungsstufe III: ggf. nach den Osterferien

- Mögliche Lockerungsstufe IV: ggf. im Mai 2021

- ggf. ab Juni: schrittweise Rücknahme der verbliebenen Einschränkungen

+++

and then

and then

Hinterlasse jetzt einen Kommentar